Vol.1 放射線被ばくとは?

2023年5月に当院のメールマガジン・LINEご登録者様に行いました「放射線被ばくに関する疑問アンケート調査」(211人回答)で、アンケートを回答していただいた方の211人の方の中で、何かしら放射線被ばくの影響で不安や疑問を感じている人が107人(50.7%)いて、発がんの可能性を不安に感じている人が91人(85%)いる結果となりました。

また、何かしら放射線被ばくの影響で不安や疑問を感じている人(107人)の中で、解決するための方法としてインターネット検索を使用する人が、90人(84.1%)、インターネット検索で不安や疑問が解決された人は、30人(33.3%)で60人(66.6%)の方々が解決されていない結果となりました。(解決されなかった:35人、より不安になった:17人、より疑問を感じた:12人)

この結果を受けて、今回は放射線被ばくに対する様々な不安が少しでもなくなってもらえるように、放射線被ばくに関する内容を説明していきます。

ほとんどの一般の方々は「放射線被ばくする」と聞くと、“怖い”、“危ない”、“身体に悪い”といったマイナスのイメージを持つ方が多くいらっしゃるかもしれません。

しかし、放射線は正しい知識を持つことで、過度に恐れる必要性はありません。

私たちは、普段から様々な放射線がある中で生活をしていて、そのほとんどは人体に害を与えるレベルのものではありません。

また、医療で使用される放射線は、病気の早期発見や治療に繋がる大きなメリットがあります。

放射線について正しく理解するためにも、このコラムではまずは身近な放射線について説明していきます。

放射線に被ばくするとは?

放射線に身体がさらされること(ばく露すること)を「放射線被ばく」といいます。

人間は日常生活の中で、宇宙、大地、食物を通じて放射線を受けています。また医療の現場や工業分野でも放射線が利用されています。

これら日常生活においてうける放射線は微量で、健康への影響はありません。

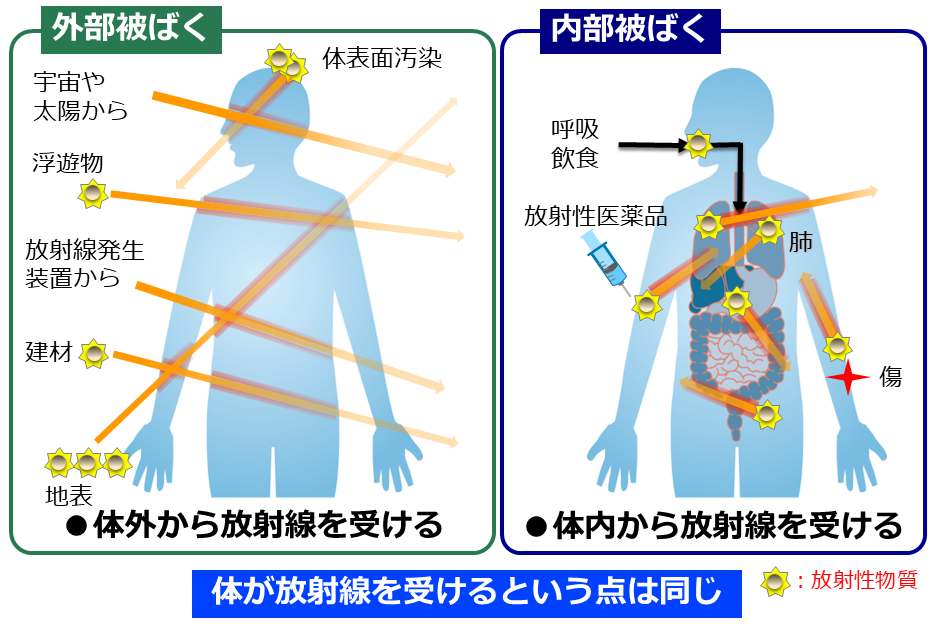

放射線の被ばく様式には、大きく分けて外部被ばくと内部被ばくとがあります。

体が放射線を受けるという点では同じ意味ですが、放射線を発するものが体外にあるか、体内にあるかの違いがあります。

外部被ばくとは、放射線を出す物質(放射性物質)が身体の外にある場合、この物質から出た放射線を浴びることを「外部被ばく」と言います。

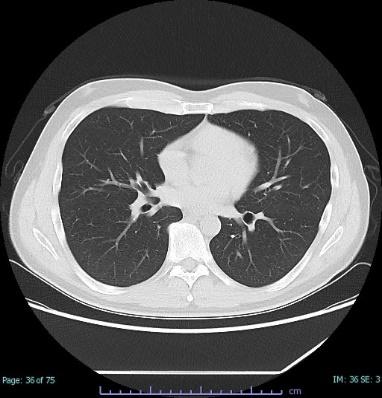

病院でレントゲン写真やCTを撮ってもらうのは「外部被ばく」です。

内部被ばくとは、放射性物質を吸ったり、飲んだりして放射性物質が身体の中に入った場合、放射性物質が身体の内部にありますので「内部汚染」といいます。

内部汚染の結果として身体の内部構造が放射線の被ばくを受けることになりますので、これを「内部被ばく」と言います。

身近にある放射線とは?

私たちの身の回りには日常的に放射線が存在し、知らず知らずのうちに放射線を受けています。放射線には自然放射線と人工放射線があります。

自然放射線は、宇宙・大地・食べ物・空気からに分けられます。

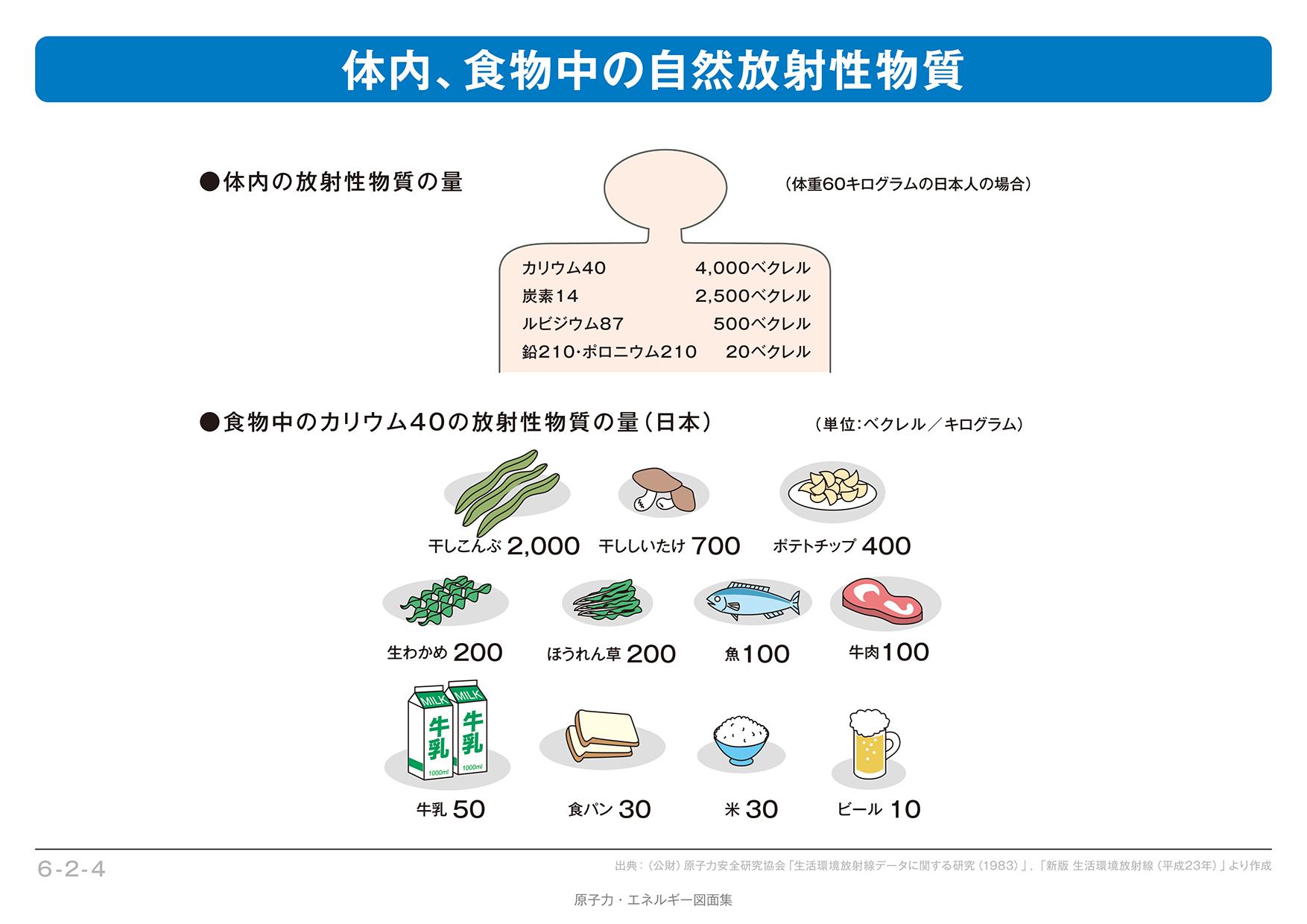

ほとんどの食品には、自然放射性物質である放射性カリウム(40K)や放射性炭素(14C)などが含まれています。

ただし、体内に摂取された自然放射性物質はずっと減らずに永遠に蓄積していくということありません。

人間の体は、日常生活において常に代謝や排出を繰り返しており、また、放射能は時間とともに減少するからです。

【参考文献:原子力安全研究協会「生活環境放射線データに関する研究」「原子力・エネルギー図面集」より転載】

さまざまな分野での放射線の利用

医療分野

医療の分野では、放射線を使用した検査として、レントゲン検査・胃バリウム検査・CT検査・マンモグラフィ検査などがあります。

MRI検査は、磁石の磁気の力を使用し画像を構築するため放射線を使用していないので、放射線被ばくをすることはありません。

また、放射線を使用したがん治療なども行われています。

がんは細胞の遺伝子に変化が起こることにより無限に増殖しますが、放射線はがんの遺伝子(DNA)を破壊します。

このように、放射線はがん治療にも使用されています。

農業分野

農業の分野では、食品保存のために放射線が使用されています。

代表的なものに、ジャガイモに放射線を当てて、芽が出るのを防ぐことができます(発芽抑制)。

芽の細胞以外に影響を与えることはなく、これによりジャガイモを長く保存することが可能になります。

工業分野

工業の分野では、材料の加工・劣化検査・滅菌などに使用されています。

例えば、自動車用タイヤの製造では、ゴムに電子線を照射することにより、強度を増しつつ、精度よく成形した高品質なラジアルタイヤが製造されています。

また、老朽化した社会インフラの保全において、コンクリート構造物の内部損傷や劣化状態を調べるため、放射線を用いた非破壊検査が行われています。

【参考文献:文部科学省「知っておきたい放射線のこと」(平成23年10月)、経済産業省・資源エネルギー庁「放射線とくらし」(2008年11月)より転載】

このように、私たちの身の回りでは、多くの放射線が利用されています。日常生活において利用・うける放射線は微量であり、健康への影響はありません。

参考

- 原子力安全研究協会「生活環境放射線データに関する研究」「原子力・エネルギー図面集」

- 原子力委員会「7-2 様々な分野における放射線利用」

- 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(JAEA)