がん関連コラム Vol.1 「今、健診会が注目する『がんリスク検査』」

最近増えてきた色々な検査、何を選べばいいの?

近年、「がんリスク検査」という言葉をよく耳にするようになりました。

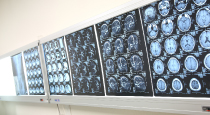

日本人の2人に1人が生涯でがんに罹患する時代となり、がんの早期発見の重要性がますます注目されています。

しかし、「色々な検査があるけれど、結局どれを選べば良いの?」という声も多く聞かれます。

今回は、健診会が考える良い検査の基準と、それぞれの検査の特長や注意点についてわかりやすく解説します。

良いがんリスク検査とは

健診会が良いがんリスク検査と考えるには、いくつかの条件があります。

まず最も重要なのは、早期のがんを高い確率で見逃さない「感度の高さ」です。

がんリスク検査とは、リスクの高い人を効率的に拾い上げることが目的であるため、小さな変化を逃さないことが重要です。

特異度(がんがない人を“正しく陰性とする率”)ももちろん大切ですが、がんリスク検査では感度(実際にがんがある人を“見逃さない率”)がより重要と考えています。

例えば、大腸がんで広く行われている便潜血検査は、特異度がそこまで高くないために偽陽性が比較的多く出ます。

しかし、陽性者にはすぐに 大腸内視鏡や大腸CTなど精密検査を行い、本当にがんがあるかどうかを確かめられるため、偽陽性があっても大きな問題にはなりません。

このように スクリーニング検査では「見逃さない=感度の高さ」が最も重要で、特異度は後続の詳しい検査で補えばよい、という考え方が一般的です。

次に、検査で陽性が出た場合に「どの部位のがんリスクが高いのか特定できるか」も重要です。

陽性の結果が出た際に、次の精密検査の方針を立てやすくなるからです。

部位が特定できなければ、詳しい診断や治療に繋げることが難しくなります。

さらに、「検査のメカニズム・仕組みが科学的に妥当であること」と、「品質管理がしっかり行われていること」も、医療者が良い検査として重視するポイントです。

理屈が明確であれば再現性が高く、品質管理が徹底されていれば、誰がどこで検査を受けても同じ精度で検査結果を得ることができます。

がんリスクに関連する代表的な検査の特長

では、実際に代表的な検査の特長を比較してみましょう。

「腫瘍マーカー検査」は、血液中に漏れ出したがん由来のタンパク質を検出する検査です。

費用が比較的控えめで採血のみと負担が小さいため、まず“受けやすい”検査として広く行われています。

本来は治療後の再発モニタリングが主目的ですが、がん種によっては補助的に早期発見をサポートする目的で用いられるケースも増えています。

しかし、早期(ステージ I–II)での感度は高いとは言えず、早期がんを見逃す恐れが残るため、「腫瘍マーカー単独でのスクリーニング」には限界があることは覚えておくとよいでしょう。

早期発見を目的とする場合は、画像検査(MRI/CT/超音波/内視鏡など)や他のリスク検査と組み合わせることで判定精度を高める方法を推奨しています。

また、「CTC検査」は血液中を漂う循環腫瘍細胞を捉える検査(血液中を流れている“がん細胞そのもの”を数える血液検査)です。

がん細胞が血流中に流出する量が少ない早期段階では検出率が低めとされ、一次スクリーニング検査としては補助的な位置づけです。

一方で、がんがある程度進行した症例や治療後の再発モニタリングでは有用性が報告されています。

このように、CTC検査は病期や目的により適切な使い分けが必要となる検査です。

最近よく話題になる「線虫がん検査(N-NOSE)」は、尿に対する線虫の“においセンサー”反応を利用した新しい手法です。

ただし、線虫が反応している物質の正体やがん種との対応関係が研究段階で、陽性となっても部位が特定できないことが最大の課題です。

日本核医学会の多施設調査でも、スクリーニングとしての有用性は高くない可能性が示されており、当院では、部位ごとに次の精密検査方針を立てにくい点も考慮し、現時点では採用していません。

こうした中、当院が採用している検査が「マイクロRNA検査(マイシグナル・スキャン)」です。マイクロRNAとは、がん化が始まる最も初期の段階で変化が起きる分子であり、2024年にはその発見でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

マイクロRNAを用いた検査は、がんが「画像に映らない段階」でも察知できる可能性が高く、早期発見の検査として大きな期待が寄せられています。

良いがんリスク検査とは「見逃さない=感度の高さ」と「どの部位のがんリスクが高いのか特定できるか」が重要とお伝えしましたが、マイシグナル・スキャンは尿中のマイクロRNA を網羅解析し、全体感度 80–90 %・特異度 80 %以上と報告される高精度であること、肺・大腸・膵臓・卵巣など最大10部位を個別にリスク評価できるという特長から、当院でも早期発見を重視する検査メニューとして採用しています。

特に早期発見が難しいとされる膵臓や卵巣などのがんも高い精度で検知できると論文等で報告されています。

判定後はリスクが高いと示された部位に合わせて内視鏡・CT・MRI など精密検査をご案内し、過剰検査や見逃しを最小化する仕組みを整えています。

がんリスク検査選びのポイント

最後に、検査選びのポイントを整理すると、まずは「がんリスク検査を受ける目的」をはっきりさせましょう。

具体的には、「年齢や性別に応じた部位別リスクを把握したい」場合は、年代・性別別に発症頻度が高い部位を個別評価できる検査を選択する。

「治療後の再発が気になる」場合は、治療部位の検査と腫瘍マーカーやCTCなどモニタリング性能の高い検査を定期的に組み合わせる。

「早期発見が目的」「一度に全身を網羅的にチェックしたい」場合は感度が高い検査を優先する、全身10部位をまとめてリスク評価できるマイシグナルなどのマイクロRNA検査などを基盤に、結果に応じて画像検査を追加する。など目的がはっきりすれば、自分に合った検査が選びやすくなります。

検査ごとに感度・特異度・費用・検査負担が異なります。気になる点は遠慮なく医師や医療スタッフに相談し、複数の検査を組み合わせて最適なプランを組み立てると安心です。

健診会では、最新の科学的根拠に基づき、皆様が安心して利用できる検査を揃えています。

ぜひ、この機会にご自身の目的にあったがんリスク検査を選んでいただければと思います。